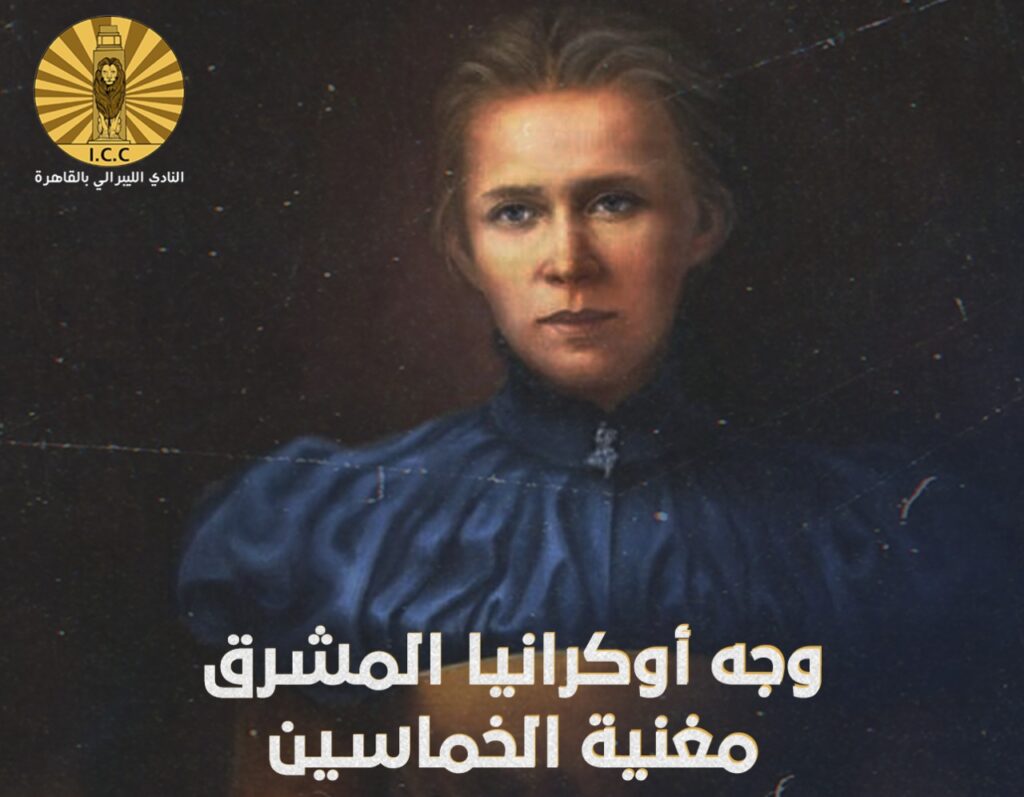

منذ مئة وواحد وخمسين سنة ولدت الكاتبة الأوكرانية الكبيرة والناشطة الاجتماعية والثقافية ليسيا أوكراينكا. والتي بات اسمها أحد رموز أوكرانيا، وواحدة من أعظم الكتاب الأوكرانيين. حيث تعتبر في الأدب العالمي وجه أوكرانيا المشرق في عصر الحداثة (نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) وصفها الشاعر إيفان فرانكو بأنها “الرجل الوحيد في الأدب الأوكراني”.

تجلت مواهبها الاستثنائية مبكرًا، إذ تعلمت القراءة في الرابعة من عمرها، وبدأت في كتابة المسرحيات في سن الخامسة، وكتبت قصيدتها الأولى “الأمل” في سن التاسعة، وبدأت أعمالها في الظهور على صفحات المجلات الأدبية وهي في الثالثة عشرة من عمرها. كما أنها كانت تعزف بشكل رائع على آلة البيانو وترسم.

يتكون تراث ليسيا أوكراينكا الشعري من ثلاثة دواوين: “على أجنحة الأغاني” (لفيف، 1893)، و”أفكار وأحلام” (لفيف، 1893)، و”مراجعات” (تشيرنيفتسي، 1902). بالإضافة إلى 115 قصيدة أخرى لم تطبع في ديوان. كما أنها نظمت أكثر من 20 عملاً دراميًا شعريًا، من بينها “أغنية الغابة” و”السيّد الحجري” و”كاساندرا”، وغيرها.

أتقنت أكثر من عشر لغات أجنبية، وترجمت أعمالًا لهوميروس، وميتسكيفيتش، وهاينه وهوغو، وشكسبير، وبايرون، وجورج ساند، وغيرهم. وبسبب الحظر الذي فرضته الرقابة على أعمالها في وطنها، غالبًا ما كانت تنشرها خارج حدود الإمبراطورية الروسية، في برلين ودريسدن وبراغ وفيينا.

أجرت الكاتبة بحوثًا في الفولكلور الأوكراني، وجمعت الأغاني الشعبية، ونفَّذت مشروعًا لتسجيل الأراجيز الأوكرانية التي كان الكوبزاريون (عازفو آلة الكوبزا الوترية) يؤدونها في تلك الحقبة. وقد كانت ليسيا – مثل زملائها – مولعة بالدراسات الشرقية وتاريخ شعوب الشرق وأساطيره وعاداته. وقد ترك ذلك بصمة عميقة على أعمالها الشعرية والدرامية وفي أعمالها المترجمة.

حين كانت في التاسعة عشرة من عمرها، صنّفت ليسيا كتابًا مدرسيًا لأختها حول التاريخ القديم للشعوب الشرقية، يحتوي على أقسام مثل “تاريخ المصريين”، و”تاريخ الآشوريين والبابليين”، و”تاريخ الفينيقيين”.

في القسم الخاص بالفينيقيين، تصف الكاتبة بالتفصيل تاريخ المدن اللبنانية الحديثة مثل صور وصيدا وجبيل وأرواد السورية، وتاريخ الحرف الفينيقي، وتذكر أرز لبنان. وقد أشادت بالحضارة الفينيقية، مشيرة إلى أن “المصريين والفينيقيين كانوا الأكثر معرفة بالعالم”.

في العام 1902، نشرت الكاتبة في ديوانها “مراجعات”، مجموعة من ست قصائد تحت عنوان “أساطير”، هي: “أبو الهول”، “رع مينيس”، “الأضحية”، “الأساطير”، “شاول”، و”المأساة”.

في وقت لاحق، نشرت قصيدتي “أبو الهول” و”رع مينيس” بشكل منفصل تحت عنوان “تخيلات مصرية” في مجموعة “أوراق البلوط” (كييف، 1903). وكانت الشاعرة قد استوحت “تخيلاتها المصرية” من دراستها الآثار المصرية القديمة في متحف برلين، في حزيران 1899.

كما نظمت ليسيا قصائد درامية حول موضوع السبي في بابل ومصر، مسقطة إياها على واقع أوكرانيا في الإمبراطورية الروسية، وفق مقاربات تاريخية محددة. كتبت: “كيف أمكن الشعب المصري، المقتدر والمجتهد، أن يرضخ لهذا النير؟ أنا متأكدة أنّ النير لم يلق عليه فجأة، إنما ببطء شديد، كما هي الحال لدينا في أوكرانيا…”.

في العام 1903، نشرت قصيدتها الدرامية “السبي البابلي” (الأسيرة) في سان ريمو، وتدور أحداثها بالقرب من أسوار بابل، في السهل، حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات. في العام التالي، نظمت قصيدة “على الأنقاض”، التي تجري أحداثها في حوض الأردن وعلى أنقاض مدينة القدس.

وتأخذنا قصيدتها “في المشغل” (كييف، 1906) إلى ضواحي عاصمة مصر القديمة ممفيس. في العام عينه، 1906، نشرت قصيدتي “نقش في الخراب” و”إسرائيل في مصر”، تحت عنوان “نقوش مصرية”.

في العام 1907، نظمت قصيدتها الدرامية عائشة ومحمد (يالطا، 1907) التي تتناول حياة النبي محمد وزوجتيه خديجة وعائشة. والتي مُثّلت فيما بعد على خشبة مسرح كييف.

تتطرق ليسيا في الدراما إلى العرف الشرقي في إرضاء المضيف لضيوفه وتلبية جميع رغباتهم، تقول: “وفق العرف الشرقي، الضيوف لا يجرؤون على رفض الهدايا لأن في ذلك إهانة لمضيفهم…”.

وينعكس تقليد الضيافة هذا في العديد من الأمثال والأقوال، على سبيل المثل: “الضيف أسير المضيف، إذ يرحب به المضيف كأمير إلا أنه في الواقع محتجز مثل أسير، ويواكب كأنه شاعر”.

ارتبطت السنوات الأخيرة من حياة ليسيا أوكراينكا ارتباطًا وثيقًا بمصر. في نهاية العام 1907، شخص الأطباء أن الشاعرة التي كانت تعاني من مرض “السل العظمي” منذ طفولتها، بأن حالتها تفاقمت إلى “السل الكلوي”، وكان السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة هو العلاج المناخي في هذا البلد الأفريقي. أقامت في مصر ثلاث مرات في الفترة من 1910 وحتي 1913،

تعالجت الكاتبة في مصحّة حلوان الشهيرة، وكانت هذه المدينة قريبة من أنقاض ممفيس التي وصفتها في عملها. أثارت زيارات الآثار المصرية إعجاب الشاعرة، وفي رسالة إلى والدتها كتبت: “شاهدنا الأهرامات الضخمة وأبا الهول العظيم. إنه حقًا شيء فريد من نوعه في العالم! ساحر جدًا. والآن فقط تلمست عظمته حتى النهاية، حيث زرت متحف القاهرة”.

بعد رحلتها الأولى إلى مصر، ولدت مجموعتها الشعرية “الربيع في مصر” وكانت مستوحاة من انطباعاتها عن إقامتها هناك. وتضم هذه المجموعة قصائد: “الخماسين”، “تنفس الصحراء”، “عفراء”، “ليلة عاصفة”، “ضيف من الشمال”، “هبة سرية” و”حلم”.. وقد عانت ليسيا أوكراينكا من هذه رياح الخماسين بسبب المرض، إذ يمكن أن نسميها أيضًا باسم مغنية الخماسين: “الخماسين البرتقالية في الصحراء هبت،/ مُلتهبة شوقًا تندفع في الهواء،/ وهي تلمس الرمال بأجنحتها الجافة/ وتلفح بلهيب أنفاسها القوية…”.

نظمت هذه المجموعة الشعرية في حلوان، في ابريل 1910. وفي العام نفسه، نشرت ترجماتاتها لاثنتي عشرة قصيدة من “أشعار مصر القديمة المغناة”، في مجلة “ليتيراتورنو ناأوكوفي فيستنيك” (البشير الأدبي العلمي)، ويزيد عمر هذه الأشعار المصرية القديمة، باستثناء قصيدة “نقش على عمود”، على ثلاثة آلاف سنة. وقد ترجمتها ليسيا أوكراينكا في حلوان نفسها، وصدّرتها بملاحظة: “لم تُترجم هذه الأشعار إلى لغتنا من الأصل المصري القديم، ولكن من ترجمة ألمانية علمية للبروفسور أ. فايدمان، ونقلت من صيغتها النثرية إلى المنظومة”.

حول العمل على ترجمة هذه القصائد المغناة كتبت ليسيا أوكراينكا: “طالما أن إيقاع الشعر المصري القديم وطريقة التلفظ بالكلمات يبقى مجهولا بالنسبة إلينا (الكتابة الهيروغليفية تمنحنا أفكارًا فقط بلا أصوات)، أمامنا طريق وحيد للترجمة، لا أن نترجم الرموز بل أن نترجم روح كاتبها”.

في رسالة أخري، كتبت ليسيا أن هذه القصائد أثارت اهتمامها “في تشابهها مع القصائد الأوكرانية… هذه بلاد جميلة وقد بدأت أعتاد على حبّها بالفعل، ولم تعد غريبة عليّ”.

حتى قبل وفاتها، في يوليو 1913، حين كانت ليسيا تعاني من آلام المرض وتقيم في جورجيا، أملت على والدتها أفكارا عن مخطط لمسرحية غير مكتوبة بعنوان “على شواطئ الإسكندرية”. هناك، في مدينة سورامي، في الأول من أغسطس 1913، توفيت ليسيا أوكراينكا، ثم دُفنت في مقبرة بايكوفو في كييف.